Wolfgang Natonek studierte nach dem Zweiten Weltkrieg an der Universität Leipzig. Er beobachtete, wie die SED in der sowjetischen Besatzungszone zunehmend versuchte, politischen Einfluss in Bildungseinrichtungen zu gewinnen. Sein Einsatz für Freiheit, Demokratie und das Leistungsprinzip an der Leipziger Universität kostete ihm seine persönliche Freiheit.

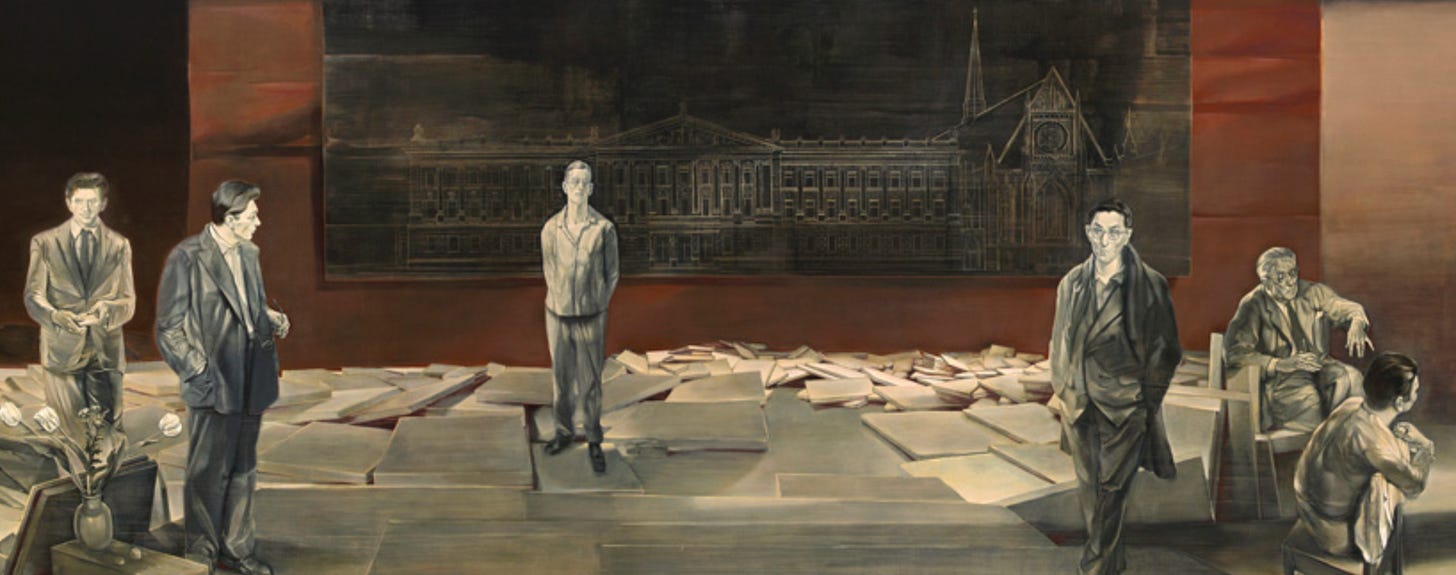

Oktober 1992, an der Leipziger Universität: Der pensionierte Gymnasiallehrer Wolfgang Natonek hält anlässlich der Immatrikulationsfeier eine Ansprache.

Darin verweist der schlanke Mann mit der Hornbrille auf ein Flugblatt der Weißen Rose. Die freie Wissenschaft und die Geistesfreiheit seien kostbare Güter, für die es sich zu kämpfen lohne.

Was kaum jemand der Anwesenden weiß: Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Wolfgang Natonek selbst für diese Ideale an der Leipziger Universität gekämpft — und einen hohen Preis dafür bezahlt.

Wolfgang Natonek wurde am 3. Oktober 1919 in Leipzig geboren. Sein Vater war der jüdische Schriftsteller und Journalist Hans Natonek. Nach der “Machtergreifung” der Nationalsozialisten verlor Hans Natonek seine Anstellung und wurde ausgebürgert.

Er emigrierte über Prag in die USA. Seine Familie — bestehend aus Ehefrau Gertrude, Sohn Wolfgang und Tochter Susanne — blieb in Deutschland zurück. Sie wurden für “staatenlos” erklärt und lebten in großen finanziellen Schwierigkeiten, nachdem die Nazis das Vermögen des emigrierten Familienvaters beschlagnahmt hatten.

Dennoch schloss Wolfgang die Schule mit dem Abitur ab. Er begann, Veterinärmedizin zu studieren. 1940 wurde er in die Wehrmacht eingezogen, 1941 jedoch für “wehrunwürdig” erklärt und entlassen. Bis zum Kriegsende verrichtete er Zwangsarbeit.

Nach dem Krieg nahm er sein Studium an der Leipziger Universität wieder auf, studierte fortan jedoch Germanistik und Anglistik. Natonek trat zudem in die Liberal-Demokratische Partei (LPD) ein.

In seinem politischen Engagement sah er den Schlüssel zur Aufrechterhaltung der freien Lehre an der Universität:

“Keiner hatte die Absicht, an der Universität Politik zu treiben. Wir sehen jedoch, dass es nötig ist, damit wir nicht von einer anderen Partei majorisiert werden. Wir wissen, was auf dem Spiele steht.“

Tatsächlich strebte die “Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung” in der sowjetischen Besatzungszone die vollständige Kontrolle über die Bildungseinrichtungen an.

Anfang 1947 trat Wolfgang Natonek bei der Leipziger Studentenratswahl für die LPD an. Er gewann die Wahl und wurde erster Vorsitzender des Rats.

In dieser Rolle setzte er sich für eine Wissenschaft ohne politische Beeinflussung, für Demokratie und für die Durchsetzung des Leistungsprinzips an der Universität ein.

Zu den Plänen der sowjetischen Verwaltung, die Zulassungsbestimmungen an den Universitäten zugunsten von Arbeiterkindern anzupassen, bezog der begabte Redner Natonek deutlich Stellung:

“Es gab einmal eine Zeit, in der verhindert war zu studieren, wer eine nichtarische Großmutter hatte. Wir wollen nicht eine Zeit, in der es dem verhindert wird zu studieren, der nicht über eine proletarische Großmutter verfügt.”

Natoneks freiheitliche Denkweise war der sowjetischen Verwaltung ein Dorn im Auge: Die SED versuchte, ihm mit Störmanövern bis hin zu Diffamierungskampagnen in der Presse zu schaden.

Doch die Kampagnen verfehlten ihr Ziel: Im Dezember 1947 wurde Wolfgang Natonek erneut zum Studentenratsvorsitzenden gewählt.

Erich Honecker, damals Vorsitzender der Freien Deutschen Jugend (FDJ), versuchte, Natonek vom Eintritt in die SED zu überzeugen — vergebens.

Als sich abzeichnete, dass Wolfgang Natonek bei der Studentenratswahl im November 1948 erneut kandidieren würde, intervenierte die sowjetische Geheimpolizei: Natonek und weitere Mitglieder der LPD sowie der CDU wurden kurzerhand verhaftet.

Die Offiziere, die ihn vernahmen, mussten zugeben, dass er keine Straftat begangen hatte, wie Natonek Jahre später in einem Interview erzählte.

Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn im März 1949 dennoch zu 25 Jahren Haft und Zwangsarbeit. Die Urteilsbegründung: “Beihilfe zur Spionage”.

Fast acht Jahre verbrachte er in Gefängnissen in Bautzen und Torgau. Auch als die 1949 gegründete DDR den Strafvollzug von der sowjetischen Verwaltung übernahm, blieb er inhaftiert.

1956 wurde Natoneks drittem Gnadengesuch stattgegeben und er kam frei. Nach einem kurzen Aufenthalt in Leipzig zog er mit seiner Frau in die Bundesrepublik um.

In Göttingen nahm er mit 37 Jahren zum dritten Mal sein Studium auf, das er erfolgreich abschloss. Anschließend arbeitete er fast drei Jahrzehnte lang als Gymnasiallehrer.

1992 kehrte er erstmals an die Leipziger Universität zurück. Für seinen “großen Einsatz für die akademische und politische Freiheit” wurde er zum Titularprofessor ernannt.

Wolfgang Natonek starb am 21. Januar 1994 im Alter von 74 Jahren in Göttingen.

Bis bald!

Euer Leo

Mehr zum Thema Widerstand in der SBZ und der frühen DDR:

Die wichtigsten für diesen Text verwendeten Quellen:

1. “Es geht um wahre Wissenschaft und echte Geistesfreiheit”, Leipziger Blätter 75

2. Die Verhaftung des Studentenratsvorsitzenden an der Universität Leipzig im November 1948, Universitätsarchiv Leipzig

3. Wolfgang Natonek, 1919–94, Bundesstiftung Aufarbeitung

Dies ist die 68. Ausgabe von Zeitsprung.

Danke für diese Ausgabe eines standhaften Mannes, der trotz

mehrfacher Schikanen nicht daran

zerbrochen ist sondern unbeirrt seinen Weg verfolgte.

Wichtige Geschichte (im doppelten Sinne des Wortes). Nicht nur das "3. Reich" war, wie heute die AfD, ein Schrecken, auch das Regime der DDR (Besatzungs-geprägt) war fürchterlich.